Un fragmento de la notable introducción de James R. Russo para su libro recopilatorio Jacques Rivette and French New Wave Cinema. La selección se centra en la primera etapa de la carrera del director.

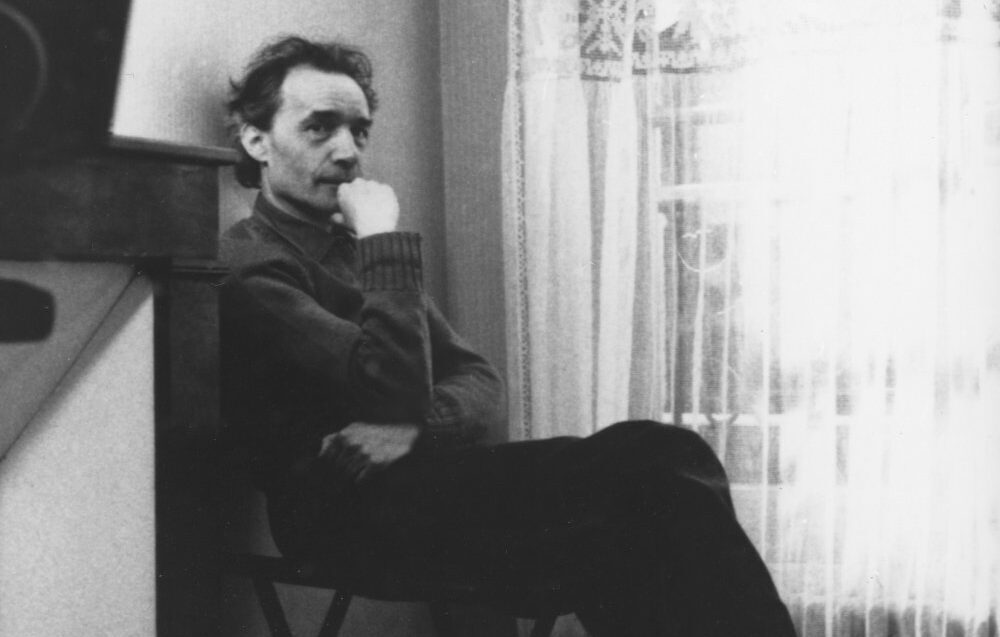

Jacques Rivette (1928-2016), quien emergió en la década de 1950 junto con Jean-Luc Godard, François Truffaut, Éric Rohmer y Claude Chabrol como uno de los cineastas más importantes de la Nouvelle Vague francesa, es el más subestimado (y menos proyectado) de este grupo legendario. Sus películas, deliberadamente desafiantes y de gran extensión, resisten una asimilación fácil y requieren un nivel de atención inusual incluso dentro del cine de sus contemporáneos. No obstante su reputación de cineasta difícil, la obra de Rivette es quizás la más rica de la era de la Nouvelle Vague, caracterizada por una indagación intelectual y una humanidad en constante búsqueda que no tiene parangón en el cine francés de su tiempo. Además, logró la difícil hazaña de realizar películas relevantes e innovadoras a lo largo de cincuenta años, desde Paris nous appartient (París nos pertenece, 1961) hasta 36 vues du Pic Saint-Loup (Alrededor de una pequeña montaña, 2009).

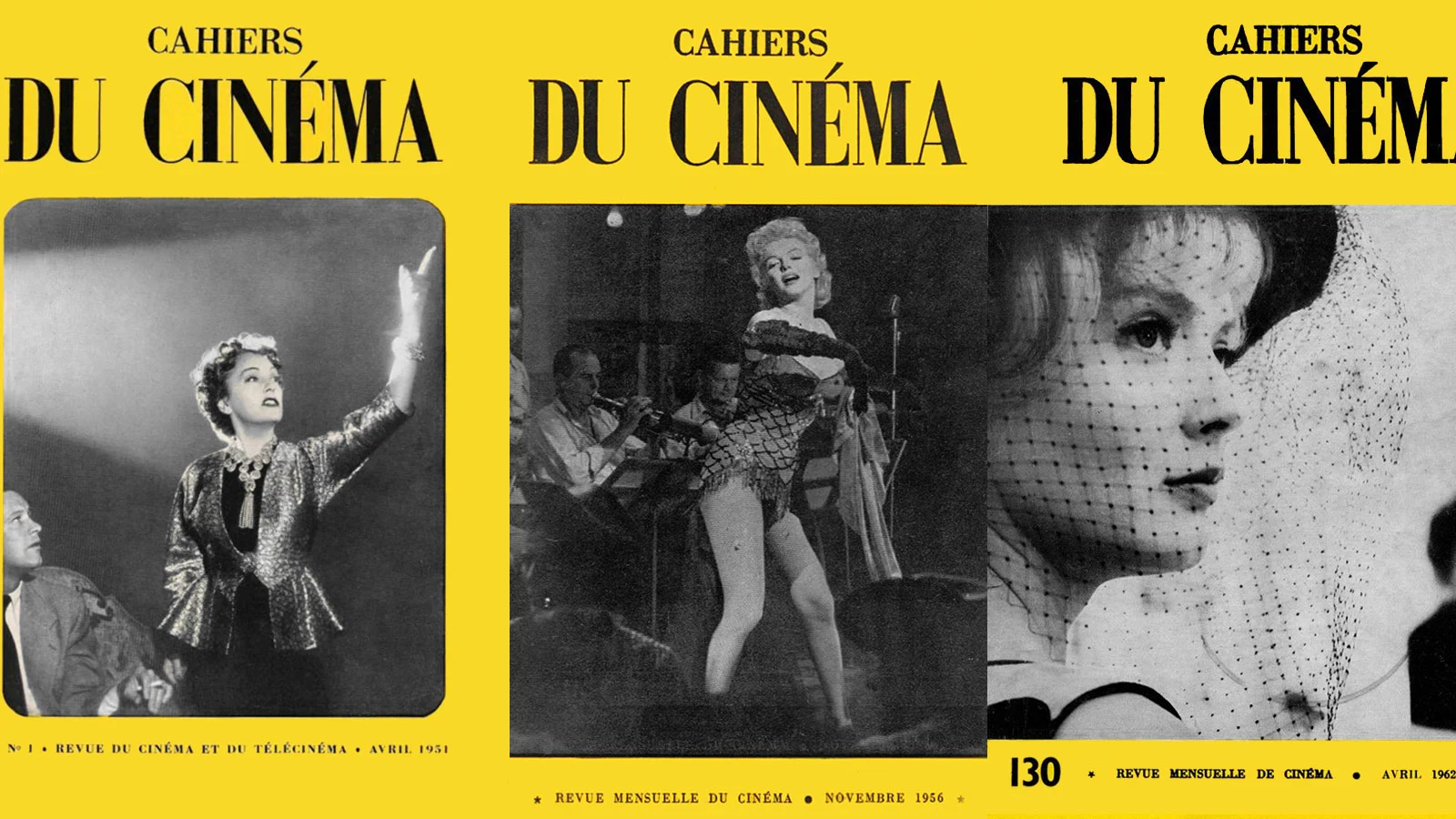

Rivette fue producto del ambiente cinéfilo del París de posguerra. En aquellos años en los que los jóvenes leones de la Nouvelle Vague se dedicaban a arremeter contra el «cinéma du papa» en artículos de revistas y a asistir a proyecciones nocturnas de Frank Tashlin y Jerry Lewis en la Cinémathèque Française, Rivette destacaba como el más apasionado cinéfilo de todos. Como joven entusiasta del cine, se unió al grupo de críticos que fundarían la legendaria revista Cahiers du Cinéma. Desde el inicio de su carrera, alternó entre sus dos grandes pasiones: la crítica y la realización cinematográfica, desarrollando finalmente un cine autoconsciente, crítico de su propio lugar en la historia del cine. Aunque gran parte de sus mejores obras siguen siendo poco vistas, su carrera de seis décadas revela una filmografía que podría ser la más espectacular de toda la generación de la Nouvelle Vague.

Jacques Rivette nació el 1 de marzo de 1928 en Ruan. En 1950, ya en París, se involucró con el Ciné-Club du Quartier Latin y escribió artículos para su boletín, la Gazette du Cinéma, editada por Éric Rohmer. Durante este período, también dirigió sus primeros cortometrajes: Aux Quatre Coins (En cuatro esquinas, 1948), Le Quadrille (El cuadrille, 1950) y Le Divertissement (El entretenimiento, 1952). Su amistad con Rohmer lo llevó a integrarse en la naciente Cahiers du Cinéma, bajo la dirección de André Bazin y Jacques Doniol-Valcroze.

Durante los años 1952 y 1953, mientras se consolidaba el núcleo del grupo de Cahiers du Cinéma, compuesto por Rivette, Rohmer, Godard, Truffaut y Chabrol, Rivette comenzó a escribir para la revista, centrándose principalmente en el cine estadounidense de las décadas de 1940 y 1950. En estos textos, argumentaba en contra del estancado «cinéma de qualité» francés, en favor de un cine estadounidense más audaz y desenfrenado, que consideraba más vital y enérgico. Admiraba a cineastas como Howard Hawks, John Ford, Nicholas Ray y Fritz Lang, a quienes veía como exponentes de una vitalidad específicamente norteamericana.

Los críticos de Cahiers no solo analizaban películas, sino que aspiraban a hacer cine propio, buscando trasladar sus ideas al lenguaje cinematográfico. Rivette trabajó como asistente de Jacques Becker y Jean Renoir, y cuando Truffaut y Rohmer filmaron sus primeros cortometrajes, él se desempeñó como su camarógrafo. Luego, en 1958—antes que Truffaut, Godard o Rohmer, y solo después de Chabrol—Rivette comenzó a rodar su primer largometraje. Con escasos fondos, llevó adelante la producción de Paris nous appartient a lo largo de dos años, utilizando equipos prestados, fragmentos de celuloide sobrante y el tiempo libre de sus actores.

La película narra la historia de un grupo de artistas que ensayan una representación de Péricles (1608) de Shakespeare. Sin embargo, funciona simultáneamente como un retrato realista de la bohemia parisina a finales de los años cincuenta y como una inquietante y modernista visión de un mundo donde todo parece formar parte de una vasta conspiración o, por el contrario, carecer de cualquier conexión con el resto. Paris nous appartient no decide cuál de estas posibilidades es más aterradora, pero su atmósfera de paranoia evoca los antecedentes del modernismo literario, como Kafka y Borges, mientras que anticipa el cine conspirativo que más tarde dominaría los grandes éxitos de Hollywood.

Muchas de las obsesiones y temas recurrentes de Rivette aparecen ya en esta primera película. Paranoia y conspiración, magia, laberintos y misterio son constantes en su obra, así como la relación entre la expresión teatral y la vida cotidiana no guionada. Sus reflexiones sobre la naturaleza del cine y la existencia misma se hacen evidentes en películas como L’Amour fou (Amor loco, 1969), Céline et Julie vont en bateau (Céline y Julie van en barco, 1974), La Bande des quatre (La banda de las cuatro, 1989), Secret défense (Defensa secreta, 1998) y Va savoir (Quién sabe, 2001), todas atravesadas por el lenguaje teatral.

De hecho, Rivette no sólo exploró el teatro como tema, sino que lo convirtió en el eje estructural de varias de sus películas. En cuatro de sus filmes, el ensayo teatral es el núcleo narrativo: L’Amour fou, Paris nous appartient, Out 1 (1971) y L’Amour par terre (El amor por tierra, 1984).

Como Shakespeare, Rivette concibe el mundo como un gran escenario, y la constante presencia de lo teatral en su cine subraya la teatralidad inherente a la emoción y la expresión humanas. Este tema recorre toda su filmografía, proporcionando una coherencia estructural a sus narraciones, por momentos dispersas. Sus películas giran en torno a grupos de almas dramáticas, individuos que trabajan juntos creativamente y experimentan la vida en comunidad, pero que son separados por el amor, los celos o el miedo a las fuerzas conspirativas del mundo. Sus filmes siempre exploran las relaciones entre las personas dentro de la complejidad y opacidad de la experiencia vivida. Para Rivette, la vida fuera del ámbito social, interpersonal y «teatral» es como la existencia del actor fuera del escenario: demasiado etérea y fugaz como para ser percibida o experimentada plenamente.

Entre 1963 y 1965, Rivette asumió el cargo de editor en jefe de Cahiers du Cinéma, sucediendo a su colega de la Nouvelle Vague, Éric Rohmer. Durante su gestión, dirigió la revista hacia un interés más amplio en las implicaciones políticas de la cultura contemporánea. Su rol fue clave en la transición de Cahiers desde la postura agresivamente apolítica de los años cincuenta hasta la orientación marxista que adoptó tras Mayo del 68. En septiembre de 1963, su entrevista con el semiólogo Roland Barthes definió esta nueva posición editorial, estableciendo un rol político para el cine sin abandonar la pasión cinéfila que había caracterizado la revista desde sus inicios. Rivette compartía la conocida desconfianza de Barthes hacia la noción de «autor», y se destacaba por su fervor intertextual: sus películas están impregnadas de referencias a otras obras literarias y cinematográficas. En su cine conviven Lewis Carroll, Esquilo, Balzac, Shakespeare y Edgar Allan Poe, fusionados en un crisol de imágenes y narrativas que dialogan entre sí.

En 1967, Rivette sorprendió con un giro inesperado en su carrera al adaptar La Religieuse (La monja, 1796), la célebre novela ilustrada de Denis Diderot, al cine. Para el papel protagónico de Suzanne Simonin, eligió a Anna Karina, musa y esposa de Godard en aquel momento. La película sigue fielmente la historia del libro: una joven es forzada por su padre a ingresar en un convento, donde sufre vejaciones y lucha por su libertad. La Religieuse posee momentos de gran fuerza, y la interpretación de Karina es ejemplar, pero la película en sí tiene un carácter demasiado estudiado y estilizado, inusual en la obra de Rivette. En cierto sentido, la película parece un regreso al «cinéma de qualité» de los años cuarenta, con un acabado formal impecable pero carente de la intensidad innovadora que define lo mejor de su filmografía. Aun así, su estreno generó un succès de scandale: fue prohibida durante dos años debido a su representación poco favorable de la Iglesia católica, lo que también podía leerse como una alegoría del régimen gaullista que entonces gobernaba Francia.

Tras la censura temporal de La Religieuse—a pesar de que fue un éxito comercial—Rivette decidió alejarse de la narrativa cinematográfica convencional. A diferencia de Godard, quien nunca logró desprenderse del culto a su personalidad como cineasta (incluso sus trabajos post-1968 con Jean-Pierre Gorin, como Tout va bien [Todo va bien, 1972], suelen leerse como declaraciones personales del «gran Jean-Luc»), Rivette encontró en el cine colectivo un camino más afín a sus intereses. En sus películas, el rol del director estaba en igualdad de condiciones con el de los actores. Les otorgaba libertad para improvisar diálogos y construir sus propios personajes, permitiendo que la narrativa emergiera de manera espontánea en el rodaje. Rivette consideraba este método, arriesgado e incierto, infinitamente más estimulante que la rigidez de un guión preconcebido. Como resultado, sus películas rara vez lucen pulidas o cerradas.

Las dos siguientes películas de Rivette no tuvieron una amplia distribución y siguen siendo difíciles de ver, pero continúan y profundizan la complejidad e incluso la subversión de la narrativa cinematográfica que había iniciado con Paris nous appartient.

L’Amour fou sigue la historia de un productor y una actriz, marido y mujer, que ensayan la obra Andrómaca de Racine, aunque la producción nunca llega a estrenarse. Los protagonistas también son el objeto de un documental televisivo, y la película de Rivette alterna entre formatos de 35mm y 16mm para reflejar la separación entre ambos proyectos. Como parte de su férrea dedicación al realismo, Rivette contrató a un equipo de filmación real para rodar el documental y exigió que los actores ensayaran genuinamente la obra. A lo largo del filme, las dificultades en la puesta en escena terminan provocando que la mujer abandone a su esposo. La fragilidad de las relaciones humanas —uno de los temas predilectos de Rivette— es central en la película, al igual que la frágil relación entre realidad y ficción, entre lo fáctico y lo narrativo. Estas preocupaciones son el núcleo de su obra posterior: la tensión entre realidad y ficción se vuelve esencial en Céline et Julie vont en bateau, mientras que la fragilidad de los vínculos humanos es fundamental en Va savoir.

Su cuarta película es la casi legendaria Out 1: Noli me tangere (Out 1: Touch Me Not, 1971). Con una duración cercana a las trece horas, y proyectada en su versión completa solo una vez, durante mucho tiempo fue considerada una obra prácticamente perdida, reemplazada por la versión más breve de 260 minutos, Out 1: Spectre (1972). Out 1: Noli me tangere fue restaurada en Alemania en 1990 y proyectada en los festivales de Rotterdam y Berlín poco después. Sin embargo, volvió a desaparecer en la oscuridad hasta 2006, cuando fue exhibida en el Festival Internacional de Cine de Vancouver. En 2015, la película fue restaurada por Carlotta Films y tuvo su estreno en cines en Estados Unidos en la Brooklyn Academy of Music. Desde entonces, esta versión ha sido lanzada en DVD y Blu-ray en Estados Unidos, mientras que en el Reino Unido ha sido distribuida por Arrow Films en ambos formatos.

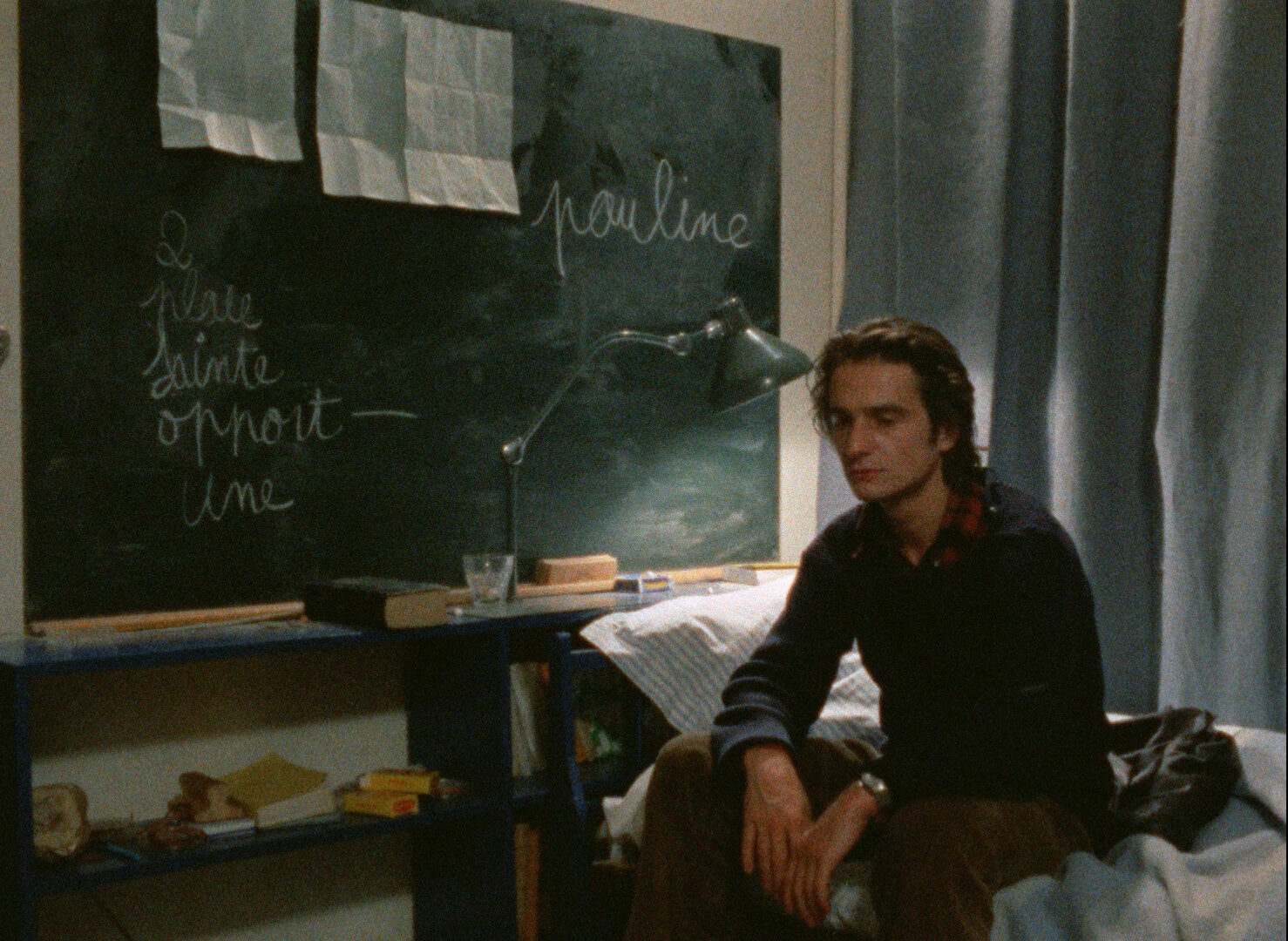

Basada en un relato de 1899 de Honoré de Balzac, Out 1: Spectre (la versión en la que me enfocaré aquí) gira en torno a trece individuos aparentemente inconexos que viven en París y que forman una sociedad secreta… ¿o no? Aquí, Rivette lleva su teoría del cine directo hasta el extremo, pues la película inicia como un documental; solo de manera muy gradual el director permite que emerja una narrativa ficcional a partir de la interacción del amplio elenco coral. Dos solitarios, interpretados por Juliet Berto y Jean-Pierre Léaud, unen fuerzas en un intento de desentrañar la naturaleza de esta sociedad secreta o conspiración, pero finalmente fracasan.

Una parábola sobre el acto de narrar historias y la necesidad humana de tramas unificadoras frente a una realidad que parece completamente desconectada, Out 1 es, aunque difícil, una obra crucial en la filmografía de Rivette. La película ofrece misterio sin respuesta, horror sin alivio, vacío sin tregua. Al llevar más lejos que cualquier otro cineasta antes que él la idea de la autodestrucción narrativa, Rivette parecía haber llegado a un punto sin retorno después de Out 1. Sin embargo, con Céline et Julie vont en bateau, encontró una nueva vía y creó una de las películas más asombrosas de la era post-Nouvelle Vague.

Sus dos primeras películas, Paris nous appartient y La Religieuse, fueron rodadas siguiendo un guión escrito, lo que dejó a Rivette insatisfecho. En cambio, L’Amour fou, que fue parcialmente improvisada, resultó ser algo más satisfactoria para el director. Esto lo llevó a realizar Céline et Julie vont en bateau sin guión alguno, desarrollando los detalles de la historia directamente durante el rodaje junto con sus dos actrices principales, Juliet Berto y Dominique Labourier.

En la película, Céline (Berto) y Julie (Labourier) son dos mujeres que se encuentran por casualidad mientras juegan a un juego de persecución en un Montmartre veraniego, y rápidamente se vuelven inseparables. Juntas tropiezan con una misteriosa “casa de la ficción”, en la que una misma historia parece repetirse día tras día: dos mujeres libran una amarga disputa por el amor de un mismo hombre, lo que finalmente lleva a la trágica muerte de la pequeña hija de este. Céline y Julie asumen, por turnos, el papel de la niñera de la niña hasta su inevitable destino. Sin embargo, cada noche, tras salir aturdidas de la casa encantada, regresan a su apartamento con unos caramelos mágicos que, al ser chupados, les permiten revivir con total claridad los acontecimientos del día. Finalmente, las dos protagonistas logran salvar a la niña de su destino cíclico, pero el impactante desenlace de la película pone en duda la diferencia entre la realidad de la casa de la ficción y la propia realidad de Céline y Julie—o más bien, su propia ficción. Sobre esta estructura aparentemente inestable, Rivette construye una película altamente innovadora en la que todo parece ser inventado, incluida la propia realidad.

La película opera como una suerte de reeducación cinematográfica del espectador. Céline et Julie vont en bateau no solo despliega una visión radical de lo que es posible en el cine, sino que también plantea una reflexión sobre la rigidez de las formas narrativas tradicionales. Esto comienza con su enfoque sobre la duración del cine y el respeto por la audiencia. Rivette rechaza la idea de que el cine deba ajustarse a convenciones arbitrarias impuestas por la industria, como la regla no escrita que limita las películas a una duración de entre noventa y ciento veinte minutos, dictada por las exigencias del mercado. Como realizador de películas de duración épica, se niega a encasillarse dentro de esos márgenes y desafía no solo los tiempos preestablecidos, sino también las normas tácitas sobre el contenido y la puesta en escena. Para Rivette, la extensión misma de sus películas se convierte en una declaración en contra del sistema en el que trabaja y al que se rebela.

Este gesto se vuelve evidente en los primeros veinte minutos de Céline et Julie, en los que el director prolonga deliberadamente la persecución inicial sin ninguna justificación narrativa convencional. De este modo, Rivette expresa su creencia en un cine que es, ante todo, una prueba de resistencia: un cine que reta al espectador a romper con las ideas preconcebidas del relato cinematográfico convencional y a abrirse a una concepción más amplia de lo que el cine puede y debe abordar. La película opera bajo esta premisa, preparando al público con una narración inicialmente dispersa para que luego, en su segunda mitad, puedan experimentar el placer del relato en su forma más pura y lúdica.

Al igual que Citizen Kane (1941, Orson Welles), Céline et Julie vont en bateau se dedica a reordenar la narrativa cinematográfica y a alejar la estructura fílmica de su marco expositivo tradicional. Mientras que la obra maestra de Welles revelaba un mundo en el que cada persona tenía su propia versión de la historia—ninguna más fiable que otra—, Céline et Julie presenta un mundo que es en sí mismo una historia.

Céline y Julie son espectadoras clásicas de tales narrativas, espectadoras que, finalmente, traspasan la frontera entre la observación y la acción. Rivette derrumba estas distinciones al final del filme, dejándonos sin un punto de apoyo seguro desde el cual mirar a distancia. La narrativa, parece decirnos Rivette, es siempre un proceso de implicación, creando enredos o conexiones que no pueden deshacerse con facilidad. El espectador desapegado no es más que una ficción.